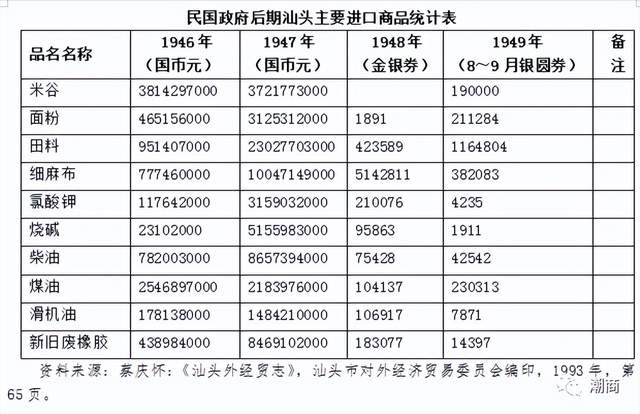

进口贸易又称输入贸易 (Import Trade),与出口贸易相对应,是指外国商品输入本国市场销售。开埠后的汕头,进口贸易发展快速,成为近代一个繁盛的进口贸易口岸。 一、开埠后进口贸易汕头的主要国家和地区 开埠通商后,来汕头做贸易的主要是欧美和东南亚两大地区。欧美国家主要是英国、德国、法国、美国、荷兰、挪威等,东南亚国家主要是泰国、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾,日本也是汕头进口贸易的主要国家之一。 英国是侵略中国的急先锋,是与法国联合发动第二次鸦片战争,强迫清政府签订《天津条约》,迫使汕头开埠通商的罪魁祸首。开埠后,英国殖民者就在汕头礐石开设领事馆,随后开办德记洋行、怡和洋行、英太古洋行、新昌洋行,既经营进口贸易,又开设工厂,垄断航运交通等。 1867年,英国渣甸汽船公司和德忌利士汽船公司正式开辟至汕头的国际航线,英国印度支那航业公司(怡和)、英国中国航业公司(太古)也在汕头设立航海机构。开埠后,英国籍轮船进出汕头港艘次及吨位一直占据主要地位。1866年,在外国商船进入汕头的525艘次中,英国汽轮商船就达到227艘次;从1864~1911年48年间,海上运输共有12种国籍、38177艘次、总吨位34863000吨的外籍商船进入汕头港,其中30%以上为英籍商船;1931年,增加到2350艘次,占1931年总艘次的61%。 鸦片是开埠后最大宗的商品,而进口贸易中最多的国家就是英国。英国人老早就到汕头港埠进行鸦片贸易。1858年,汕头港就已经固定停泊两艘英国鸦片趸船。1864~1911年48年间,英国输入潮汕的鸦片共达170000吨,每年从汕头外流的白银就有300多万两。英国殖民者不遗余力地向汕头输入鸦片。“最可惊者在烟禁未颁之前,此港之贸易输入额,殆以鸦片为大宗,此亦中英贸易史上之一污点也”。 棉纱一直是汕头第二大进口商品。1886年以前,棉纱主要由英国直接进口,此后逐渐被印度取代。1891年,英国从印度孟买进口的棉纱是从英国兰开夏进口的四倍多。  1894年,德、法、英、美等国在外马路设立洋商会馆。据调查,到20世纪初,英、德、日、美、荷等国在汕头开设的洋行、商店、旅馆等共有56家。 由于海上丝绸之路的历史传统,东南亚国家与潮汕地区有着密切的贸易往来关系,特别是清代红头船贸易。因此,开埠后,泰国、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾以及香港地区纷纷来汕头发展贸易。 开埠后,进口贸易汕头的最主要、最大的国家是暹罗。1860年以后,暹罗对汕头的贸易输出额增长迅速。1887年为9277两,低于新加坡对汕头的贸易输出额;到20世纪初,暹罗一跃成为对汕头输出额最大的东南亚国家,并且逐年增长。1901年,暹罗对汕头输出额为241197两,1917年为302203两,1927年为6224,139两,1936年为7961927两。 新加坡是中国与马来西亚、印尼等东南亚地区贸易的重要中转站。香港的北货、暹罗大米通过新加坡市场转销马来亚与印度尼西亚各地,潮州土特产也在这里转马来西亚和印尼等市场。开埠后,新加坡对汕头的贸易输入额不断增加。1887年,新加坡对汕头的贸易输出额达到116185两,一度领先于汕头与暹罗之间的贸易;1936年,对汕头贸易的输出额高达663167两。 马来西亚的槟城是汕—香—暹—叻国际贸易圈的一个重要外围口岸,也有不少从事汕头、香港、暹罗与马来西亚贸易的华侨。1933年,槟城的潮商公所宣告成立,这是槟城唯一一个仅限潮人参加的商业社团,也是槟城出入口批发商的商业社团,实际上也就是从事与汕头、香港贸易的潮商组织。槟城潮商公所成立之初,其成员仅限于那些从事香汕效的潮籍出入口商,公会的成员大多集中于槟岛乔治市的中街、缎罗申街及打铁街这几条靠近槟岛港口的街道上,他们专门从汕头(后来包括香港)运入各种各样的日常杂货用品。 1842年开埠后,香港与中国大陆的贸易不断增长,主要就是转口贸易,特别是将东南亚大米与木材等输向内地。“香港与中国贸易之商品,多为中南之特产品,而中南贸易商品大部分须经过香港,而转运入中国口岸,如汕头、广州、厦门、上海、温州、青岛及天津等地。”香港专营港汕间贸易的汕头潮州庄,就约有12家之多。 二、开埠后汕头进口贸易船只不断增多 进入近代之后,西方殖民国家挟其极具优势的近代轮船交通工具,积极抢占潮汕与大陆口岸及东南亚的贸易。西方列强,特别是英国以及后起的日本,更是垂涎中国与东南亚贸易的巨额利润,他们以快速的近代轮船,企图完全垄断中国与东南亚间贸易。 汕头开埠通商后,西方列强瞄准汕头港的独特优势,一艘艘商船纷至沓来,驶入汕头港。据《潮海关史料汇编》记载,仅在汕头开埠通商的1860年,进出汕头港的外国商船就有161艘次,船舶吨位近6万吨,进出口货物价值为617万余银元,潮海关征收的货物进出口税款与船钞达9万余银两。1866年,外国商船涌入汕头达525艘次。据《潮州志·交通志》载:“宣统三年(1911年)在汕头进入之汽船共2618艘,总三○三万五八六吨。”1930年达到4010艘,573.6万吨。1933年,进出汕头的轮船达到4478艘,总吨位675万多吨。[15]从1932年至1949年,往来外洋船舶吨数保持在全国前10名,港口吞吐量占全国沿海各港口货运量的8.76%,1932年至1937年和1949年则为全国第3位。  不断增长的西方列强商船进入汕头港,推动了汕头进口贸易的发展,“使汕头与本国沿岸各省及南洋群岛交通日便,货运日繁,助成商业之发展”。汕头成为潮汕地区新的商业中心。“欧人航海来华贸易者日众,濒海得风气之先,新商业重心之沙汕头爰告崛起……交通既便,遂寝取郡城商业地位而代之”。 进入汕头港洋船的不断攀升,极大地冲击了本港船舶业,“洋船昔之泊于樟林港者,亦转而泊沙汕头,人烟辐辏,浮积加广”,成为导致出入汕头港红头船日渐见少的主要原因之一。咸丰八年(1858年),入港的红头船就有400艘,同治八年(1869年)有300艘,光绪八年(1882年)就只有110艘了。民国以后,进入汕头港的轮船日益增加,但外国商船居多。据海关统计,民国元年,民船航行国内轮船有9489只,航行国外轮船2607只;民国十二年,民船航行国内轮船有26202只,航行国外轮船有3578只。  近代列强的汽轮商船,不仅冲击着承担汕头与东南亚贸易的传统红头船航运业,而且外国商人以不正当手段排斥中国商人在汽轮船行业的竞争。当时有人从德国购买一艘旧炮艇加以改装,取名“潮州号”,行驶于汕头与香港航线,一时间营业十分火旺。1923年,外国汽船公司突然将汕头至香港的三等客票从4元降至1元,大做亏本生意,以挤垮中国汽轮船,而这家中国民族资本的近代航运公司资本薄弱,无力竞争而宣告停业。 面对着西方商人的强势,面对传统帆船环形贸易的衰落,潮汕商人并没有失去勇气与斗志,他们利用自己在潮汕主位市场优势,利用潮商在暹罗及东南亚殖民地的传统市场优势,利用其遍布在中国沿海地区以及东南亚地区的基础性商业网络,与西方商人展开激烈竞争。 近代早期潮汕商人起初仍以红头船为航海交通工具,与外国轮船相抗衡。《潮州志·交通志》记载说:“溯汕头初辟埠时,虽已有汽轮行驶,而帆船仍不废”。随着涌向东南亚的移民浪潮,红头船在传统中泰米市贸易基础上,继续发展与东南亚的贸易往来。如陈焕荣在鸦片战争后,“目击时艰,不甘株守,于是伙同族中丁壮,远赴汕头、香港”,充当劳役船工,俟至“航海技术娴熟,经验丰富,乃自购帆船(俗称‘红头八卦’),躬任船主(人称‘船主佛’),行驶于汕头、香港、南洋各地,及上海、青岛、天津等地,经营至为顺利”。还有红头船主伍淼源、许必济等人,也在汕头开埠之后,驾驶红头船行驶于汕头与东南亚之间,延续并发展中国与东南亚之间的传统贸易。  然而,红头船毕竟落后于汽轮船,红头船必然为时代所淘汰。在汕头与中国沿海城市及东南亚的海港里,英国太古公司的“红烟筒”船与怡和公司的“乌烟筒”船逐渐占据上风。为了免遭外国商人利用近代轮操纵汕—香—暹—叻国际贸易,由泰国的潮商巨子郑智勇倡议,泰国潮州商人于1905年创立暹罗华侨通商轮船股份公司(简称“华暹轮船公司”),集资3百万铢,购置8艘轮船,航行于泰国、马来亚、新加坡、印尼、越南、柬埔寨、香港、汕头、厦门、上海、日本之间,其中有4艘专门行驶于汕暹线,往返运货载客,以抗拒外国商人对海运业的垄断。后来,潮汕商人又开始租赁外轮,或代理外轮商务,变外轮顾客为外轮主人。如在第一次世界大战前,泰国潮商陈黉利家族即已租赁轮船数艘,航行于汕头、香港、泰国、新加坡间;其后又代理挪威BK船务公司业务,“调派轮船十余艘(俗称‘夏辈船’)来回航行于暹罗、香港、汕头、新加坡、马来亚及缅甸各港口之间,航线遍及东南亚及中国口岸,前后达四十余年”。 第一次世界大战后,海外华商船务公司进一步兴起。泰国著名华商伍佐南独自开了一家船务公司,“经营出入口贸易,如外国之伦敦、南非、古巴、印度,吧城、星洲、香港,暨上海、广州、汕头、梅县等口岸,或设分行,或委托代理”,其航行线路也是以汕头一东南亚线为主。30年代中期,泰国五位华商联合组成“五福轮船公司”(简称五福),专门服务于汕头、香港、暹罗、石叻(潮人俗称新加坡为石叻,石叻源自马来语selat,即海峡)之间的国际贸易,在曼谷设立“同福利”廊头(商行),专做泰国与汕、香、叻的生意;卢雪卿也在曼谷创立捷华船务公司,又在汕头设立捷利船务行,从事汕头与东南亚之间的海运业。还有潮商经营的长安保险公司也代理船务,其船只航行于汕—香—暹—叻之间。 在新加坡,潮商也纷纷投资开设船务公司,如和丰船务公司、华成轮船公司、陈元利船务公司,参与新加坡、香港与中国的国际船运线竞争。至20世纪二三十年代,海外潮商基本上重新控制汕头、香港与东南亚的国际航运线,进一步促进汕头及中国与东南亚的国际贸易发展。 从1945年秋至1946年秋,在汕头创办和复办的轮船(船务)公司和船务行中,计有五福、和丰、捷利、美昌、福利、丰华、四维、粤侨、泰生、大生、元华、信德、建运、泰成等10多家,其中大多数是侨商创设。 近代潮籍华侨创办的与汕头海上航运密切相关的轮船(船务)公司,在其营运期间,促进了当时潮汕海上交通运输和对外贸易的发展,也促进了20世纪三十年代汕头商业贸易和汕头港的繁荣,他们以自身的努力,打破了外国人操纵潮汕海上航运的局面,在激烈的竞争中发展了民族海运事业。  三、开埠后汕头进口贸易的主要商品 开埠后,欧美殖民国家与东南亚国家地区纷纷发展与潮汕地区的进口贸易。从汕头口岸进口的货物来看,种类繁多,包括鸦片、棉布、棉纱、毛料(呢绒)、煤油等。 鸦片是开埠后进口汕头的最大宗商品。据海关数字统计,1864~1911年48年间,通过汕头口岸运到潮汕地区的鸦片达91179司马担(一司马担折合为0.60公担,即60公斤),价值24000万银元,约占进口货总值的36%。 棉纱一直是汕头第二大进口商品。到1897年,进口量开始超过鸦片,所进口的棉纱主要作为原料供应兴宁的土布纺织。1886年以前,棉纱主要由英国直接进口,此后逐渐被印度取代。1891年,英国从印度孟买进口的棉纱是从英国兰开夏进口的四倍多。1896年开始进口质地更加细致的日本货,1898年达到5787担,占棉纱进口总量19万担的3%。但由于价格太贵,1901年又下降到只有几百担。从1915年起,受世界大战影响,外国货物短缺,上海棉纱开始大量进入汕头市场。1920年,由上海输入汕头的棉纱达到7万担。此后,汕头的纺织业所需棉纱主要来自上海,并一度成了“孤岛”时期(1938~1940年)上海的一个主要棉纱市场,其棉纱采购状况影响整个上海棉纱市场的行情。1941年,日军封锁我国沿海,上海等地棉纱难以到达汕头,抗日战争胜利后才恢复输入。 在输入货物中,除了鸦片、棉纱外,较为大宗的有大米、豆饼、煤油等。大米主要来自芜湖、越南、泰国。19世纪初期,每年平均输入大米在100万担至200万担左右,光绪三十一年(1905年)达到约344万担。豆饼是作为肥料而输入的,每年约200万担,主要来自牛庄、天津、汉口等地。煤油主要来自俄罗斯、苏门答腊和美国,1930年进口量达到502万加仑。 四、开埠后汕头口岸进口贸易的基本情况 从开埠到1911年50年时间,汕头进口的商品主要是鸦片、大米、煤油、棉纱、洋布和锡。1864年,进口鸦片4390司马担,值2919090银圆,占当年进口总值3913175银圆的74.6%,1866年,进口5082司马担,价值3856559银圆,占当年汕头进口总值6378240银元的60.46%,从1860~1911年共进口鸦片260139司马担。 这个时期,由于历年鸦片进口比重很大,它的升降常常影响整个口岸进口总值的变化。如1875年,进口鸦片10184司马担,值4089337关平两,使当年进口总值达到7066510关平两,而10年后的1885年,鸦片进口降为3888司马担,值1594530关平两,全年进口总值仅为6433463关平两。虽经十年政正常贸易,进口商品的价值年年上升,但反而比十年前的进口总值下降8.95%。煤油的进口是1885年才见到进口统计的,但增长很快。1885年进口煤油81704加仑12681关平两,1900年上升到4826238加仑值709011关平两,占当年进口总值的5.5%,年增长57.85倍。棉纱、洋布在1865年开始见到进口的统计,锡的进口稍缓一些。到1890年,棉纱、洋布和锡的进口分别占当年进口总值22%、9.5%和4.6%。1910年棉纱、洋布的进口分别占当年进口总值18.6%、8.2%。这个时期的中后期,毛棉织品、化妆品、烟酒、皮制品等的进口逐步加大,由于潮汕铁路及内河轮船建造的需要,机械和金属材料的进口曾一度达到相当的数量,1905年为414932关平两。这一时期部分年度主要进口商品统计如下表:     1912~1927年,汕头进口商品结构比前期有了较大的变化,最明显的就是鸦片。由于农村自种,加上社会舆论的压力,军阀政权也不得不拒绝这种毒品进口,输入逐渐减少。到1915年,据海关统计,仅运进293万担,1916年为4司马担,1917年为2司马担,以后就找不到鸦片输入的记录。 这一时期,除了大米外,以布匹、呢绒、棉纱、洋糖、煤油、煤炭和锡为大宗,烟酒、毛织品也占一定比重,商品结构在这一时期的前段和后段有一些变化。1915年,几类主要进口商品所占当年进口总值的比重是:棉纱22%,布匹呢绒14.3%,粮食类7%、洋糖3.3%、煤油9.3%、煤炭2.2%、烟酒1.6%。后来由于上海、青岛等地生产的棉纱棉布和香烟南运逐年增加,而大米进口比重也逐年增大,棉布棉纱进口的比重相对下降。 1927年,各种主要进口商品占当年进口总值28451133关平两的比重变为:大米33.7%、面粉1.2%、布匹8.4%、棉纱0.1%、煤油6.6%、锡3.7%、煤炭4.3%、洋糖6.8%、烟酒0.5%。这个时期,大米的进口上升到重要地位,其进口多少,对整个进口总值的升降有极大影响。1915年,进口大米390000担,这年的进口总值为15916282关平两;1922年,进口大米激增到2000000担,这年的进口总值也激增到23094796关平两。1923年,进口大米再增到2800000担,进口总值随之增至29039744关平两;1924年,进口大米减少,进口总值随之下降;1926年,进口大米减为700000担,进口总值再降为19246593关平两。 这一时期,汕头的手工业有所发展,钢铁和铜等金属原料的进口也有增加。1910年,这类商品仅进口546783关平两,1923年增加到1970000关平两。由于火车轮船发展的需要,这个时期也进口一些车船材料及锅炉机器和零配件,但进口额不大。这个时期一些年度的进口情况表如下:  1928~1939年,进口商品仍以大米、棉布、煤炭、煤油、洋糖为大宗,但具体结构有较大变动。由于潮汕已经有了自己的现代制糖工具,以及民国政府从1929年起对洋糖进口实行征税和以后几次加税,洋糖进口逐年减少,从1930年最高的573372公担值4323682两降至1931年的256588公担2160005元,1933年再降存20702公担168171元。在年进口50万元以上的大宗商品中已排不上队。肥田料在这个时期进口的增长特别快,1935年为1540000元,1936年和1937年猛增至3700000元和4360000元,在当时主要进口商品中仅次于大米、棉布而列第三位。在1936年进口29621161元中的大宗商品所占比重如下:大米34.8%,棉布19.2%、肥田料12.5%、钢铁类2.5%、煤油2.5%、电油(即汽油)1.5%、煤炭1.4%。除了大米和棉布为消费资料外,生产上所要的物资的进口已逐步占了主要地位。这个时期主要进口商品的统计如下:   1940~1945年日本侵占汕头这段时间缺乏统计资料可考。1946~1949年,汕头主要的进口商品有大米、煤油、肥田料、柴油、细麻布(抽纱原材料)、面粉、橡胶、氯酸钾(洋硝)等。1946年,各类主要商品进口占当年进口总值的比重:大米18.88%,煤油12.4%、肥田料4.63%、柴油3.81%、细麻布3.79%、面粉2.27%、新旧废橡胶0.4%、滑机油0.22%、氯酸钾0.12%。这一时期的主要进口商品如下:   总之,开埠后,欧美日、东南亚国家与地区对汕头的进口贸易发展快速。这既有对汕头经济侵略的一面,也有客观上推动汕头资本主义经济发展的一面。在这对汕头进口贸易的潮流中,海外华侨的贡献是积极而极大的。近代汕头成为遐迩闻名的百载商埠,快速发展的进口贸易当有其重大的历史作用。 作者:陈友义 |

GMT+8, 2026-2-9 22:47 , Processed in 0.034308 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

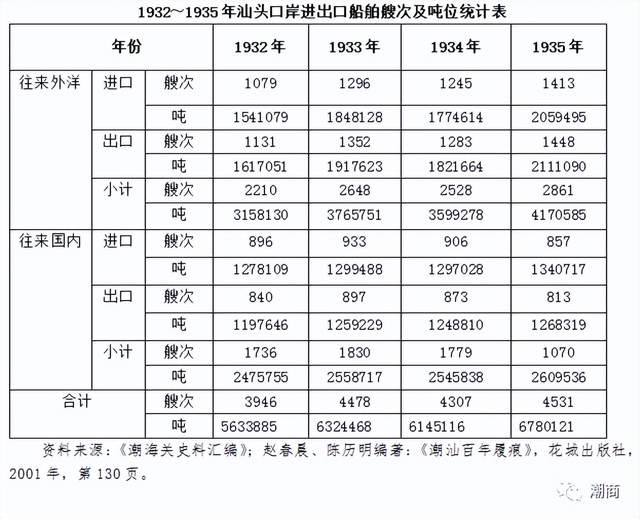

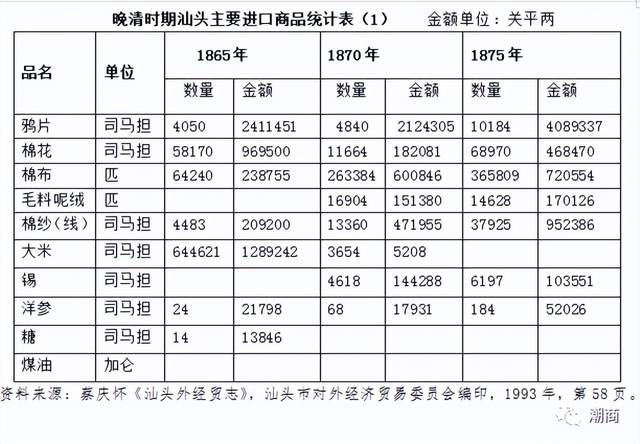

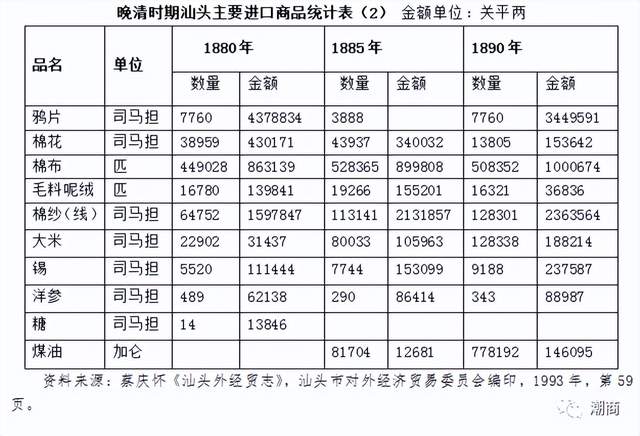

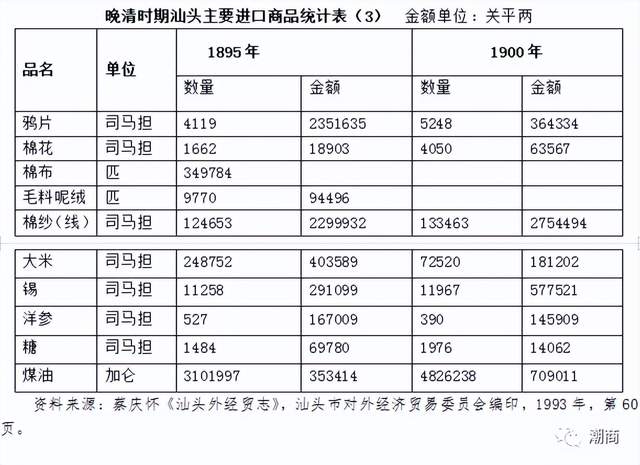

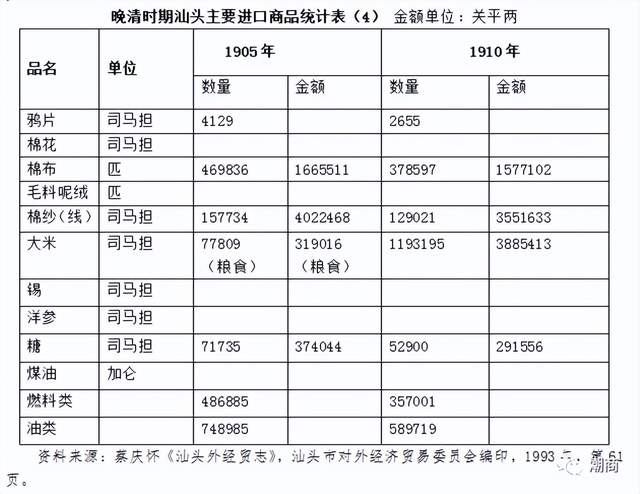

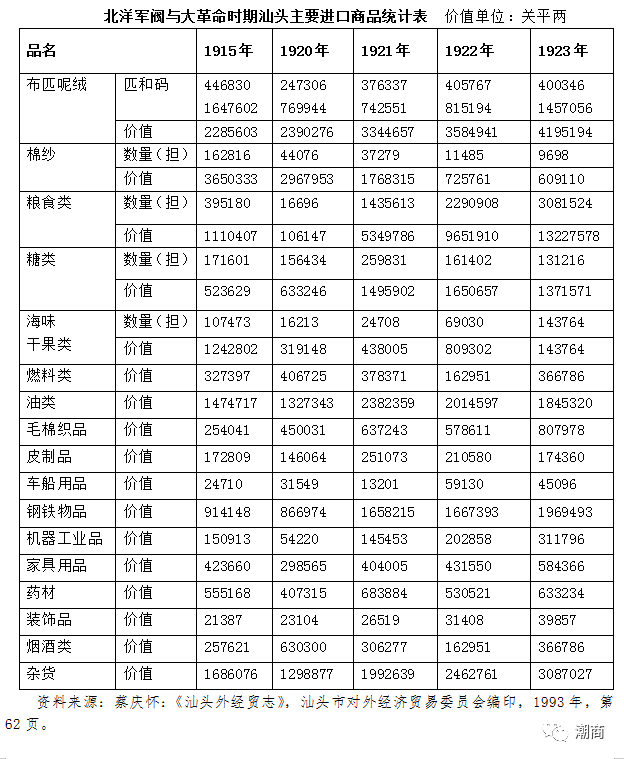

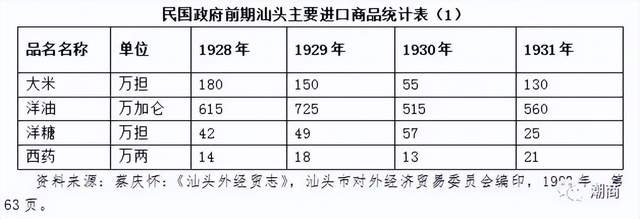

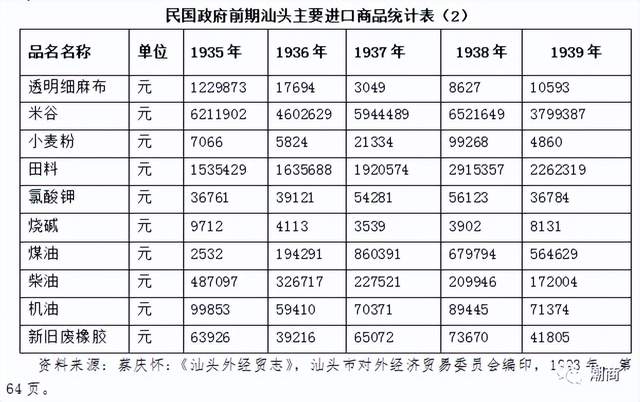

© 2001-2017 Comsenz Inc.